1206 genomes reveal origin and movement of Aedes aegypti driving increased dengue risk

Autores: Jacob E. Crawford, Dario Balcazar, Seth Redmond, Noah H. Rose, Henry A. Youd, Eric R. Lucas, Rusdiyah Sudirman Made Ali, Ashwaq Alnazawi, Athanase Badolo, Chun-Hong Chen, Luciano V. Cosme, Jennifer A. Henke, Kim Y. Hung, Susanne Kluh1, Wei-Liang Liu, Kevin Maringer, Ademir Martins, María Victoria Micieli, Evlyn Pless, Aboubacar Sombié, Sinnathamby N. Surendran, Isra Wahid1, Peter A. Armbruster, David Weetman, Carolyn S. McBride, Andrea Gloria-Soria, Jeffrey R. Powell, Bradley J. White.

Publicado en: Science 18 Sep 2025

https://doi.org/10.1126/science.ads3732

Este artículo de investigación investiga los orígenes genéticos y la propagación mundial del mosquito Aedes aegypti, uno de los principales vectores del dengue y otros arbovirus, y su implicancia para la salud pública, en particular en lo que respecta a la resistencia a los insecticidas y al aumento del riesgo de transmisión de arbovirus.

Un equipo internacional analizó 1206 genomas completos de poblaciones de Aedes aegypti de África, América y Asia para conocer su origen y expansión.

Los resultados muestran que hace unos 5.000 años surgió en África occidental una variante del mosquito que comenzó a picar preferentemente a los humanos. Durante el comercio transatlántico de esclavos, esta forma viajó a América, donde se adaptó a los ambientes urbanos y dio origen al mosquito doméstico e invasivo que hoy se encuentra en todo el mundo.

Parte de estos resultados revelan que las poblaciones de Aedes aegypti de Argentina se separaron de las africanas hace unos 320 años, coincidiendo con ese comercio, y que la forma invasora actual divergió unos 100 años después, ya en América.

El estudio también identificó mutaciones en genes de resistencia a insecticidas que surgieron en distintas regiones y se propagaron a través de migraciones transcontinentales recientes.

En estudios previos publicados en 2016 observamos que las poblaciones de Argentina presentaban una ancestría híbrida. En aquel momento no estaba claro si este patrón se debía a un contacto reciente con poblaciones africanas o si representaba un estadio intermedio entre las dos subespecies. Esta interrogante solo pudo resolverse cuando se dispuso de los genomas completos de la especie, un avance posible gracias a la colaboración con el grupo de Jacob E. Crawford y Verily Life Sciences. Este trabajo culminó con la publicación en la revista Science, en la cual Argentina tuvo una participación destacada que contribuyó significativamente a delinear el mapa evolutivo de este vector.

Hallazgos clave del conjunto de datos Aaeg1200 WGS

El estudio presenta el conjunto de datos Aaeg1200 WGS, que incluye 1.206 genomas completos provenientes de 73 localidades de todo el mundo, abarcando las distribuciones de las formas Aaf y Aaa.

Se identificaron más de 141 millones de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP), de los cuales el 53,3% se encontró exclusivamente en Aaf.

Los modelos coalescentes indicaron que las poblaciones de Ae. aegypti de Argentina (proto-Aaa) se separaron de las poblaciones africanas hace aproximadamente 320 años, coincidiendo con el comercio transatlántico de esclavos, y que la forma invasora Aaa divergió del proto-Aaa alrededor de 100 años después, en América.

Las poblaciones invasoras Aaa muestran señales de selección natural examinando múltiples regiones genómicas que sugieren una adaptación a nuevos patógenos y hábitos alimentarios, facilitando su expansión a distintos entornos, lo cual es consistente con la expansión de nicho tras la aparición de Aaa invasor.

Finalmente, se encontraron evidencias de contactos secundarios recientes entre subespecies, que habrían permitido el intercambio e introducción en África de mutaciones asociadas a resistencia a insecticidas.

Evolución y propagación mundial del invasor Aedes aegypti

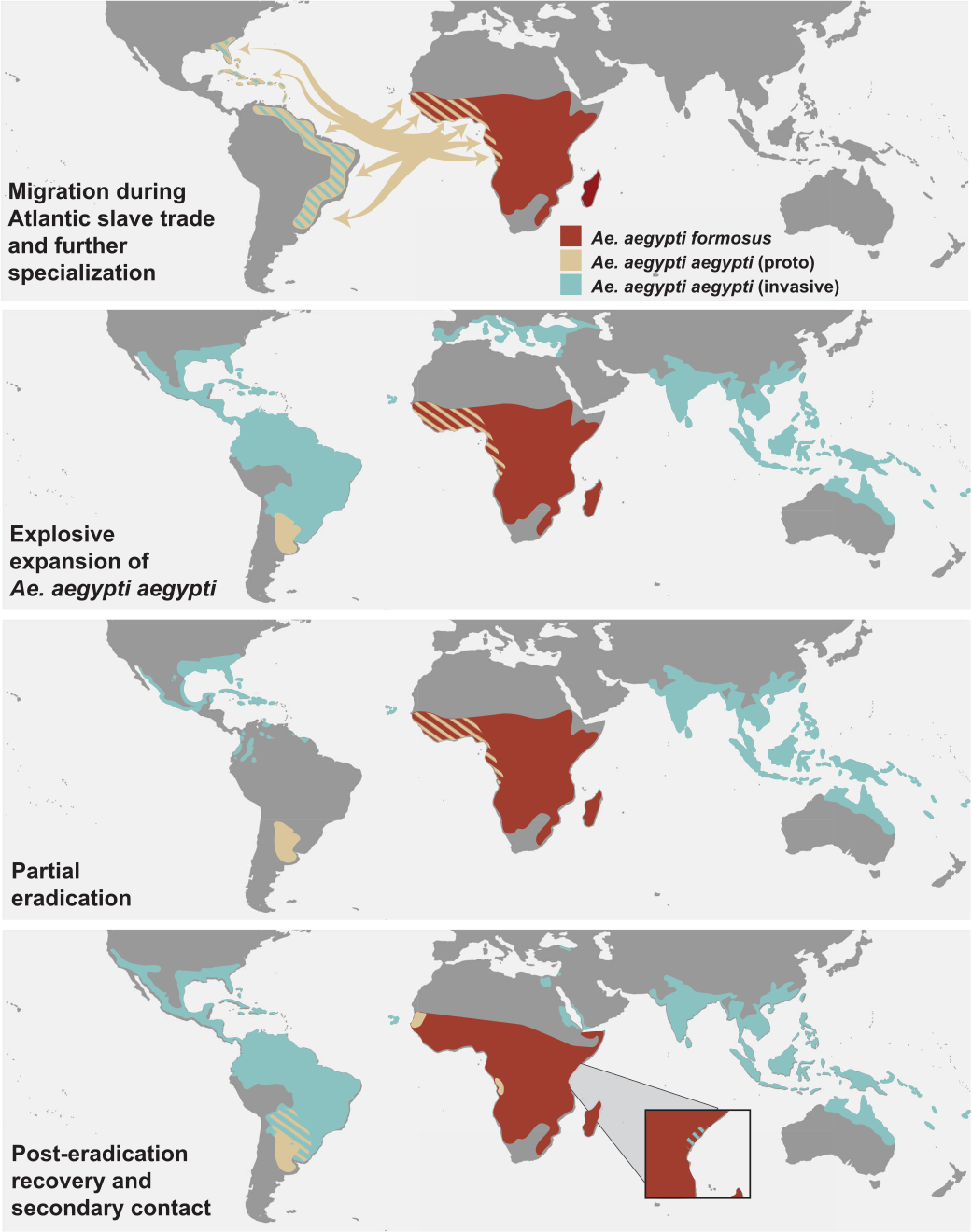

El estudio identifica cuatro eras históricas en la evolución y expansión global de la forma invasora Aedes aegypti aegypti (Aaa).

Primera era (antes y durante el comercio de esclavos):

La primera etapa tuvo lugar en la costa occidental de África, donde algunas poblaciones de Ae. aegypti comenzaron a mostrar preferencia por alimentarse de humanos, dando origen al linaje denominado proto-Aaa. Con los viajes de exploración europea, este proto-Aaa fue transportado hacia la costa oriental de América. Los continuos desplazamientos transatlánticos mantuvieron un flujo genético constante entre las poblaciones africanas y americanas, evitando una separación completa entre ellas.

Segunda era (domesticación y expansión):

En esta etapa, el proto-Aaa encontró en los asentamientos humanos de América un nuevo ambiente favorable para su establecimiento. Aproximadamente un siglo después de su llegada al continente, surgió la forma doméstica que hoy conocemos como Aedes aegypti aegypti, la cual se expandió rápidamente por América y, posteriormente, por el resto del mundo.

Tercera era (erradicación parcial):

Corresponde al período de eliminación a gran escala de Ae. aegypti en diversas regiones de América, el Caribe y Europa, impulsada por campañas sanitarias de control vectorial durante el siglo XX.

Cuarta era (reinfestación y expansión actual):

La etapa más reciente refleja una recolonización posterior a la erradicación, con una propagación global continua de Aaa, que incluye una migración de retorno hacia África, más extensa de lo que se suponía.

Los avances en la secuenciación del genoma completo (Whole-Genome Sequencing, WGS) y en la inferencia de patrones evolutivos a partir de estos datos han resultado fundamentales para resolver señales genéticas complejas en las poblaciones de Ae. aegypti.

Dado que Aedes aegypti es un vector clave para la salud pública mundial, el conjunto de datos Aaeg1200 WGS constituye un recurso valioso para comprender sus cambios moleculares, procesos evolutivos y mecanismos de adaptación.

Los hallazgos de este estudio destacan la interacción dinámica entre los movimientos históricos, la adaptación local y el flujo genético contemporáneo en la configuración de la distribución global del mosquito y su capacidad para transmitir arbovirus. Asimismo, la propagación de mutaciones de resistencia a insecticidas, frecuentemente facilitada por la actividad humana y la conectividad global, subraya la urgente necesidad de desarrollar nuevas herramientas y estrategias para combatir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.